鍼灸院をやっていると、よく漢方の相談を受けます。

葛根湯や抑肝散等、有名なものなら少しわかるのですが、柴胡加竜骨牡蠣湯(サイコカリュウコツボレイトウ)や半夏白朮天麻湯(ハンゲビャクジュツテンマトウ)など、自分が使ったことのないものはほとんどわかりません。

鍼灸学生の頃、東洋医学の先生に

「東洋医学を突き詰めていくと、漢方に行き着く」

といわれたのを思い出しました。

しかし、鍼灸のカリキュラムに漢方学は全く含まれていません。

ですので、これから少しずつ、漢方についても勉強していこうと思います。

「すぐに自分に合った漢方が知りたい!」という方にはこの様な、ライン登録すると自分に合った漢方を教えてくれるサービスもあるようです。

なかなか便利ですよ♪

↓↓↓

ところで、「漢方」って日本で発展したものというのをご存知ですか?

中国の医学のようなイメージがありますが、実は中国から入ってきた東洋医学思想に基づいて、日本で発展した養生学を「漢方」と呼ぶのです。

日本で生み出され日本人の体質に合ったものですから、日本人には本当に合っているものなのでしょう。

私の通っていた鍼灸学校では、同級生に薬剤師さんがいましたがその方は

「薬剤師は患者さんの体に触れられないから、脈診や腹診ができない。だから鍼灸の免許をとりにきたんです」

とおっしゃっていました。

漢方とは本来、患者さんから体調や悩みの主訴を聞き出し、さらに脈や腹を診察して患者さん本人の申し立てる体調と、鍼灸師が判断する患者の状態を両方加味して導き出すものです。

早く習得して、経絡治療の際にお客さんに漢方のアドバイスもできるようになりたいですね。

ではでは、今日はこのへんで失礼します。

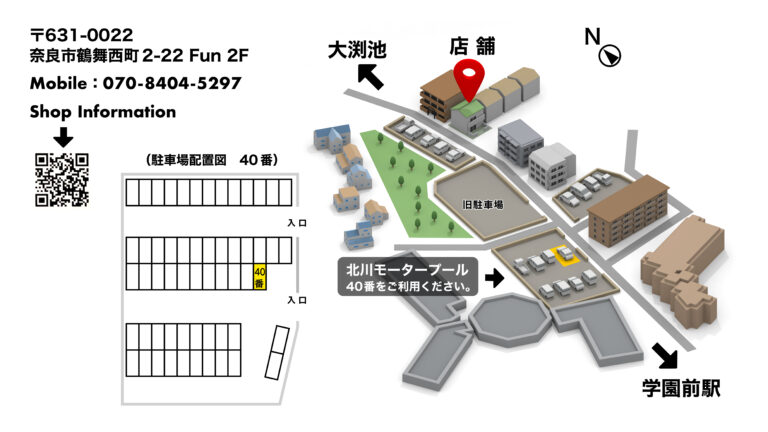

ご予約お待ちしております。

奈良県奈良市周辺の鍼灸治療院、スクナビコナ鍼灸院の口コミ17件、施術メニュー12件、写真10件、スタッフ1件を掲載中。肩…

![]()